前回に続き、朴婉緒さんの作品を紹介します。

「これは小説でもエッセイでもなく日記です。いつか活字になることを念頭に置くとか、誰かが読むことになるかもしれない、といった心配などをするどころではない極限状態において慟哭の代わりに書いたものです」で始まる、『慟哭 神よ、答えたまえ』(加来順子訳 かんよう出版)は、医師の息子を不慮の事故で亡くした著者が、なぜ、神は私に、息子にこんな試練を与えたのか、私の何が悪いのかと神に激しく毒づき、落ち込み、生きていたくないのに生きている自分と格闘し、立ち直るまでの胸のうちを赤裸々に綴った日記です。

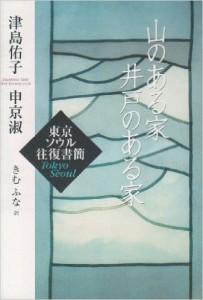

訳者の加来順子さんは、津島佑子・申京淑著『山のある家 井戸のある家-東京ソウル往復書簡』(きむ ふな訳 集英社)で、申京淑さんが、ご子息を亡くされている津島さんに「血の涙が出るような悲痛な作品として」本書を紹介するくだりを読んで、本書と出会いました。立場を超えた様々な人たちに訴える強いエネルギーがあるのではないかと思われたとおり、自分の限界を超えるような辛さ、苦しさに陥ってしまったとき、見えないものに対する怨みでがんじがらめになったときに、力を与えてくれる作品です。

『慟哭 神よ、答えたまえ』

九月十四日

昨夜もかなりの量のビールを飲み、寝床に入る前に睡眠薬も服用したが、一睡もできなかった。こんなふうに一晩中眠れなかったのは初めてだ。家で思いきり泣けたときは、力尽きた状態と深い眠りが重なり、目が覚めてもしばらくは(ひどく悪い夢にちがいない、まさか私にあんなことが本当に起こるものか)という、朦朧としながらもぎりぎりの平和を楽しむことができた。希望がないときは平和もない、というのは恐ろしいことだ。

どうすることもできなかった。ときどき起き出してぴょんぴょん飛び跳ねる。自分の意志とは関係ない。熱い鉄板の上で煎られるゴマのように全身がカラカラに焼けていくようだった。力尽きたとしても眠れるのはありがたいことだ。毎日何本ずつか飲むビールの栄養価ゆえなのか釜山に来てからなぜこんなに気力があるのかわからない。疲れることもなく妄想に妄想を重ねる。

私は息子を失った。あの子はこの世に存在しない。その事実を理解することに耐えられない。あの子がこの世に存在していたという証拠は、もはや純然たる生ける者たちの記憶しかない。もしも私の数万、数億ある記憶の糸から息子を記憶する糸を見つけ出して断ってしまうしまう手術が可能であれば、この苦しみから逃れられるのに。だがすぐに、息子の記憶が消された私の存在の無意味さに身を震わせる。自我とはすなわち記憶なのに。私は、息子を失っても自分を失いたくない、という自分の明瞭な意識に驚く。苦しみを生きるべきよすがとしてでもしぶとく生きていくであろう私のこれからの姿がありありと浮かぶ。そんな年寄りは嫌だが、どうすることもできない。

息子が私を困らせたり、失望させたりしたことを思い出そうと躍起になる。水に落ちても藁をも掴もうとする努力のように激しくもがく。

せめて他人にそしられたことや良からぬ癖でも思いつけたならば、少しは息がつけそうな気がする。この惨めな自助努力もむなしく終わる。あの子は完璧だった。あの子がしたことでいとおしくないことは、ひょっとしてただの一つもない、ということなのか。あの子は完璧だったという確信は、あの子を失った喪失感をも天罰のごとく完璧にする。針の穴ほどの救いの余地もない。あの子なしで生きることに耐えねばならないとは、ぞっとした。(20頁から22頁)