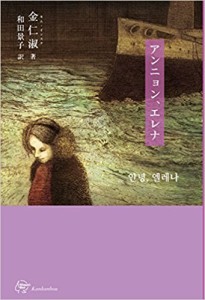

福岡を拠点に様々な出版活動を行っている書肆侃侃房では、昨年から「韓国女性文学シリーズ」を刊行しています。その第1弾として刊行されたのが、『アンニョン、エレナ』(金仁淑著 和田景子訳)です。「アンニョン、エレナ」「息-悪夢」「ある晴れやかな日の午後に」など、家族間の軋轢によって生じた喪失と傷を巧に表現した作品7編が収められています。著者はあとがきで、「同じ家で一緒に住む木に対しても無頓着な私」と自分のことを語っていますが、本当はとても人間に興味があって、よく観察しているのではないかと思わせる作品集です。李在明の李完用暗殺未遂事件を扱った「その日」も秀逸で、金仁淑さんの筆による歴史的事件を題材とした作品をほかにも読んでみたくなります。

ビョンスクの夫は、ビョンスクに双子の兄がいることを知らないまま結婚した。子どもの頃からビョンスクは、双子だということでからかわれてきた。ビョンスクと同じクラスの子がスンウクのクラスを探して見に行けば、スンウクと同じクラスの子がビョンスクのクラスに集まってきて、どっと笑ったりする。そんなことが、学年が変わるたびに起こるのだった。結婚したいと思う人が現れた時、ビョンスクは自分が双子だということを言わなければならない理由など、どこにもないと思った。彼女がスンウクのことを兄さん(オッパ)と初めて呼んだのは、夫が彼女の家に挨拶に来た日だった。スンウクはビョンスクの一歳違いの兄であると、ビョンスクの夫はずっと思いこんでいたが、実はそうではなく双子だという事実を知ったのは、結婚してから数年も経った後だった。その時、ビョンスクの夫はあきれて物が言えないという表情をしたが、ビョンスクは見て見ぬふりをしてやり過ごした。

私のせいじゃないわよ。だって、私の記憶にないことなんだから。私があの子を子宮の中に呼び入れた覚えはないもの。外に生まれ出たのは私の方が遅くても、お腹の中に生じたのは私の方が先なのよ。だから、もともとはそこが私の居場所であったことは厳然たる事実なの。それなのに、彼がこっそり押し入ってきたのよ。

だが、記憶にないという言葉は事実ではなかった。成長期には、ほとんど全瞬間と言っていいほど、彼女は双子の兄を記憶していたし、それと同様に子宮の中でのことまで記憶していたのだから。記憶というのは、記憶しようとしてするものではなく、心の中にただ漠然としまわれているものだ。うまく表現できないが、ビョンスクは、自分の存在が始まったその瞬間に、同じ痛みを感じているもう一つの存在がいるのを認識していた。そしてその痛みは、一生涯続くだろうということもわかっていた。自分がものすごく痛いと感じる日は、スンウクも同じように激しく痛がっているのだと彼女は信じていた。双子に関する迷信を最も固く信じているのは、実は双子自身である。それなのに、スンウクがさまざまな不運に見舞われても、ビョンスクの方は不運を一切感じることができなかった。スンウクが軍隊にいた時、家族にも知らせずに盲腸の手術を受けたことがあったのだが、その時もビョンスクは何も感じなかった。カッターで傷つけられた時の痛みぐらいは感じても良さそうなものなのに。(「ある晴れやかな午後に」74頁から75頁)